みなさんは、お子さんとスプーンを共有したり、フーフーして冷ましたり…それによってむし歯に感染すると聞いた事はありますか??

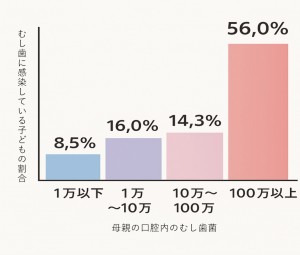

お母さんの口の中にむし歯菌が多いと、子どももむし歯菌が多くなると言われています。

むし歯菌の約70%は、お母さんから移ります。

母親の口腔内のむし歯菌数と子どもへの影響を示したグラフがこちらです

この母子感染について、わかりやすく列車の乗客を例にして説明します🚃🚃

🤰格納庫…母体の子宮→まだ誰も乗客はいません

🤱始発駅…産道→大腸菌や乳酸菌が乗客です

乳酸菌が増えると、大腸菌はします。

👶歯の萌出駅…(生後6ヶ月頃)→むし歯菌が乗客

砂糖がたくさんあると大混雑です!

💡生後19~31ヶ月の間にむし歯菌乗車率が75%になるため、「感染の窓」と呼ばれます。

この期間に、むし歯菌を乗車させなれけば、それ以後は他の善良な客が乗車します。むし歯菌の乗車時期が遅いほど良いです。

よって、”むし歯は感染症”なのです。

むし歯予防の第一歩は、乳幼児のむし歯菌の侵入を防ぐことから始まります。

むし歯菌の感染予防の第一歩として

❶スプーンや食器の共有を控える

❷口移しであげるのを控える

❸噛み与えを控える

❹キスなどを控える

ことが重要です💡

しかし、感染の定義として

❶侵入:細菌が体内に入ること

❷定着:細菌が体内に住みだすこと

❸増殖:細菌が体内で増えること

この、3段階で感染は成立します。

そうなると、スプーンの共有のみでは感染しているとは言えません。これは「侵入」のみで、3段階成立していないからです。

むし歯菌は、砂糖を求めてやってきます🍭🍫

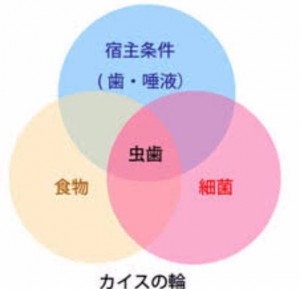

カイスの輪というのを聞いたことがありますか??

むし歯になるには、歯や唾液の性質・食物(砂糖)・細菌(歯垢) この3つの条件が必要です。

つまり、先にむし歯菌ありきではなく、砂糖ありきなのです。

上記にあげた感染の定義である、”定着”と”増殖”は、砂糖の摂取頻度や食生活が大きく関係します。

むし歯は、”感染症”であると同時に”生活習慣病”とも言えるのです。

赤ちゃんのときに、スプーンの共有を厳しく制限していても、その後砂糖入りのお菓子を与えてしまうと意味がなくなってしまいます。

また、保護者自信の口腔内を清潔にすることも重要です。

ぜひ、いま一度お子さんとの生活習慣を見直し、家族みんなで歯科健診に通い、楽しく食事をしたいものですね😊

落合歯科医院では、小さなお子さまの健診も受け付けております。なかなか歯磨きをさせてくれない、むし歯が無いか心配、フッ素の使い方を聞きたい…

お気軽にご相談ください!お待ちしております🦷🪥