皆さんは「食育」という言葉を聞いたことがありますか?

最近では学校や地域でもよく取り上げられるテーマになり、子どもたちにとって健やかな成長のために欠かせない取り組みのひとつとなっています。

食育というと、「バランスの良い食事をとりましょう」「好き嫌いなく食べましょう」といった栄養学的な視点が中心になりがちですが、歯科の視点から見ると、実はもうひとつ大切なテーマがあります。

それが 「噛むこと」 です!

「噛むこと」がなぜ食育なのか?

歯はむし歯を防ぐためにあるのではなく、もともとは食べ物を捕らえ、噛み砕き、消化吸収を効率的にするために進化してきました。

つまり「食べる」ために存在しているのです。

私たちが食べ物を口に入れると、よく噛むことで消化を助け、栄養の吸収を高め、体をつくる土台を支えています。

この「噛む」という行為は、食育の中でもとても重要な位置づけになります。

🦷むし歯と食の関係

では、噛むことと「むし歯」はどのように関係しているのでしょうか。

幼稚園や保育園での歯科健診をすると、子どもたちの口の中の状態には大きな差があることに気づきます。むし歯が多い子どもは、しっかり噛めず、結果として食べる量が減ってしまう傾向が見られるのです。

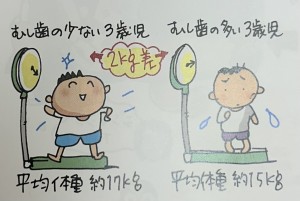

実際の調査では、むし歯の少ない3歳児は平均体重が約17kgであるのに対し、むし歯が多い3歳児は平均約15kgと、約2kgの差があることがわかっています。

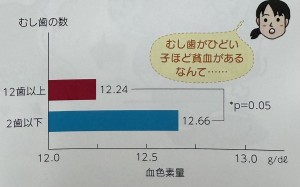

また、むし歯が多いほど貧血傾向が見られるというデータもあり、歯の健康状態が全身の成長や栄養状態に直結していることが明らかになっています。

しっかり噛むことが全身の健康を守る

「噛むこと」は、単に食べ物を砕くためだけではありません。

- 唾液の分泌を促し、むし歯や歯周病を防ぐ

- 顎の発達を助け、歯並びを良くする

- 脳に刺激を与え、集中力を高める

- 満腹中枢を刺激して肥満予防につながる

このように、全身の健康にも深く関わっています。

🦷食べ方とアレルギーの関係

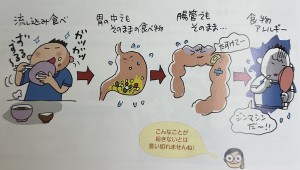

近年注目されているのが、「噛むこと」と食物アレルギーの関係です。

小児科の先生の中には、「食物アレルギーの予防にはしっかり噛むことが大切」と指摘する方もいます。

よく噛まずに食べ物を流し込んでしまうと、胃や腸で十分に分解されないまま吸収される可能性が高まり、これがアレルギー発症の一因になるのではないかと考えられています。

もちろん全ての食物アレルギーが噛まないことによって起こるわけではありませんが、「よく噛むこと」が予防の一助になる可能性は十分にあります。

🦷子どもに伝えたい「噛む習慣」

では、実際にどのように「噛むこと」を意識すればよいのでしょうか?

- 一口の量を少なくする

- 目安として一口30回噛むことを心がける

- 固めの食材を取り入れる(根菜、海藻、果物など)

- 食事中はテレビやスマホを避け、よく噛んでいるか意識する

特に小さいお子さんにとっては、毎日の習慣が大切です。保護者の方が「しっかり噛もうね」と声をかけたり、一緒に回数を数えてみたりすることが効果的です。

⭐️まとめ⭐️

歯科から見た食育は、ただ「むし歯を防ぐ」ことではなく、「噛むこと」 を通じて子どもの成長や全身の健康を守ることにあります。

- むし歯が少ない子どもは、体重や発達に良い影響がある

- よく噛むことで消化吸収が高まり、栄養状態が良くなる

- アレルギー予防の観点からも「噛むこと」が注目されている

「食べ物は体をつくる材料であり、噛むことがそれを生かすカギ」だということを、ぜひご家庭でも意識してみてください☝🏻

歯科医院ではむし歯の治療だけでなく、「噛む習慣」や「食べ方」のアドバイスも行っています。お子さんの健康的な成長のために、気になることがあればお気軽にご相談ください☺️🫶🏻